2025 年 3 月 4 日

- 中級

-

今週は、第三課 『ルイーズ・ミシェル』をよみました。

ルイーズ・ミシェルはパリ・コミューンの考えを支持して、その政治活動に積極的に参加した女性の一人です C'est une des femmes communardes qui ont activement pris part aux idées et actions pollitiques de la "Commune de Paris " 。パリ・コミューンは労働者が蜂起して実現した政権でした。わずか 72 日しか続きませんでした。が、政教分離や、教育の義務化・無償化が後に実現するきっかけをつくりました。 L.ミシェルによるN.カレドニアの

L.ミシェルによるN.カレドニアの

植物標本パリ・コミューンは「血の週間」とよばれる凄惨な弾圧でつぶされました。女性は銃殺を免れたそうですが、ルイーズ・ミシェルは男性と同じように扱うようもとめたそうです。結局、当時の流刑地であったニューカレドニアに送られました ...elle est finalement déportée en Nouvelle-Calédonie. 。

流刑地では、先住民であるカナックの人たちのようすを記述した資料をのこしているそうです。また植民してきたフランス人にたいして、カナックの人たちは抵抗することがありましたが、そのようなときルイーズ・ミシェルはカナックの人たちの側についたそうです。

ルイーズ・ミシェルは、アンジョルラス Enjolras とも呼ばれていまた。アンジョルラスというのは、ヴィクトール・ユーゴーの小説『レ・ミゼラブル』にでてくる登場人物です。ルイーズ・ミシェルとヴィクトール・ユーゴーとはずっと書簡の交換を続けていたそうです。

♠ こちらは、パリ・コミューンの 72 日間の記録。フランス語ですが、たくさんの絵、写真が載っています。下の方にスクロールしてみてください。

♠ こちらは、2021年、パリ・コミューン 150 周年として、つくられたパリ市のサイト。( フランス語です )

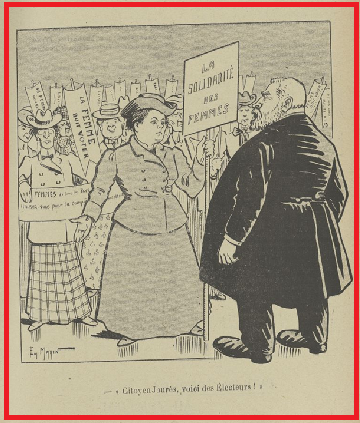

コミューンに参加して、逮捕された女性たち

コミューンに参加して、逮捕された女性たち

© 『フランス史のかなの「異人」たち 2 』 朝日出版社

- 上級

-

今週は、ミュエル・バルベリ Muriel Barbery の『優雅なハリネズミ L'élégance du hérisson 』です。

前回は、私 ( = ルネ ) が、「高尚」といわれるものにこだわることなく、どんな文学でも映画でも読んだり観たりするという話しでした。例えば、今もまさに、1989年のクリスマスに観た映画をもう⼀度、観ようとワクワクしているところなのです。ところでその1989 年のクリスマスイヴのこと。夫のリュシアンが、19 ヶ月の闘病の末、亡くなりました。3 階に住むムーリス夫人の呼びかけで、マンションの住人からの花輪が玄関前に届けられていました。が、なんの言葉も添えられていませんでした。葬儀に参列して下さったのもムーリス夫人だけでした。このマンションには社会的にも経済的にも恵まれた人たちが住んでいますが、その人たちにとって、管理人リュシアンの死などはどうでもよいことなのでした。・・・と前回はここまで。

* * *

クリスマスを 3 週間後に控えた朝、私が買い物から戻ると、ずっと寝たきりだったリュシアンがなんと、立ちあがって今にも出かけんと私を待っているではありませんか Un matin, trois semaines avant Noël,... je revenais des courses ... je trouvai Lucien habillé, prêt pour sortir " 。目を輝かせ、ずっと着たままだったパジャマを脱ぎすてて冬のコートをはおり、襟をたて頬を紅潮させているのです。私はあやうく卒倒するところでした。

「リュシアン」と叫ぶや、駆けよって介抱しようとしたのですが、なぜか妙に晴れに気持ちになって、私は動作をとめました。

するとリュシアンが「一時が開演時間だよ ...la séance est à une heure 」と言うのです。思いもつかない「力」がリュシアンを押して、立ちあがらせ、服を着させ、もう⼀度外出して、私との時をともに過ごしたいという気持ちにさせたのです。

私は悟りました。残された時間はもうほとんどないのだと。でもそれはもはやどうでもよいこと。病気の桎梏からはなたれ、二人で手をとりあってあの映画を楽しみたいと思ったのでした。

暗い映写室。私たちはストーリーが展開するスクリーンを観ていました。するとリュシアンは、心の平安を得たのか従容として最後の別れの「さよなら adieu 」を私に告げたのでした ...il m'avait dit adieu dans la salle obscure, sans regrets trop poignants, parce qu'il avait trouvé la paix ainsi... 。その三週間後、リュシアンは亡くなりました。

次回は、p88 の " A la poursuite d'Octobre rouge " était le film notre denièreétreinte. ... からです。

© " L'élégance du hérisson ", Muriel Barbery , Editions Gallimard

2025 年 3 月 11 日

- 中級

-

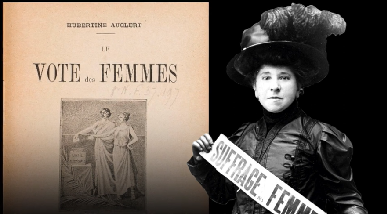

今週は、第四課 『 Hubertine Auclert, suffragette révoltée 女性参政権のために闘ったユベルティーヌ・オクレール』 です。

ユベルティーヌ・オクレールは 19 世紀後半の女性です。女性が経済的に自立して参政権を持つためにたたかった女性です。当時のナポレオン法典によれば、( なんと !! )「結婚した女性は未成年とみなされ、夫の責任のもとに置かれる」とされていました。

成人年齢に達していても、未成年とみなされて、一生、銀行に口座を持つことも、自分の財産を管理することも、投票することもできず、選挙でえらばれることもありませんでした。

ユベルティーヌ・オクレールは、論客として『La Citoyenne 女性市民』という新聞を発行したりしていましたが、同時に投票箱をひっくり返したり、結婚式に闖入して女性の宣誓を妨害したり…アクティヴィスト ( activiste ) として体をはる活動をしたこともあるそうです。

ちょっと 1804 年のナポレオン法典をのぞいてみると…

- 女性は結婚によって、両親の保護下から夫の保護下へうつる。

Par son mariage, elle passe de la tutelle de ses parents à celle de son mari - 女性は、共有財産の管理権をもたない。(1965 年に廃止)

elle n’a aucun droit sur l’administration des biens communs - 女性は、夫の許可がないかぎり、自分の財産をもち、それを管理することはできない。 (1965 年に廃止)

elle ne peut disposer de ses biens personnels, ni les gérer sans l’autorisation de son époux - 女性は、夫の許可がないかぎり、職業についてはならない(1965 年に廃止)。

elle ne peut sans autorisation de son mari exercer une profession - 男性は 25 歳までは、結婚するのに父の同意が必要である。女性の結婚は、生涯、父の同意が必要である (一部が 1938年に、全部が1968年に廃止)。

le mariage est soumis au consentement du père : jusqu’à 25 ans pour le fils, toujours pour la fille.

© 2025 milan Presse

- 女性は結婚によって、両親の保護下から夫の保護下へうつる。

- 上級

-

今週は『影泥棒 Le voleur d'ombres 』です。前回は…

ウサギを病院に持ちこんだことで、僕はフェルンスタイン教授から呼びだしをくらいました。が教授は、男の子が回復にむかったことを重視して、僕の奇策を不問にふしてくれました。

ソフィーは相変らず、どうして僕が男の子の病気の原因を突きとめられたのかを知りたがりました。疲れも手伝って、僕は思わず男の子の影と話して教てもらったからと答えてしまいました。

ソフィーは僕がいい加減なことを言っていると考え、「私たちはもっと信頼しあっていると思っていた」と言い、怒って去っていってしまいました。僕は追いかけ、彼女の肩を抱きました。すると二人の影が重なり、ソフィーの影が僕に語りかけはじめました。「私は何をやっても駄目だった。父に好かれていなかったし、そりがあうこともなかった」とソフィーの影が訴えます。・・・と前回はここまで。

***

僕とソフィーはポプラの木陰で寝そべります ...nous nous aommes allongés sur l'herbe , à l'ombre des branches (du peuplier) 。僕は語り始めました。僕には、両親が離婚したせいで父がいなかったこと、喧嘩をしてでも父とは⼀緒にいたかったことを。ソフィーは、なぜ急に僕が父親について語ったのかをいぶかしがりもしましたが、僕たち二人はしばしポプラの木の下で、鳥の声に耳を傾けたのでした。

そして五日後、入院していた男の子の容態が急変し亡くなりました。僕にはソフィーをなぐさめる言葉がみつかりませんでした。ただ彼女を抱きしめるだけでした。そしてこう伝えました。

「今週末、連れていきたいところがあるから、夜勤を入れないように Ce week-end, ne prends aucune garde, dis-je à Sophie. Je t'emmène loin d'ici 」と。

次回は p151 の " Ma mère nous attendait sur le quai de la gare ...からです。

© " Le voleur d'ombres ", Marc LEVY, Edition Robert Laffont

2025 年 3 月 18 日

- 中級

-

今週も、第四課の 『 Hubertine Auclert, suffragette révoltée 女性参政権のために闘ったユベルティーヌ・オクレール 』をいたしました。

子供新聞のサイトに、ちょうど「Depuis quant les femmes ont-elles le droit de voter ( 女の人はいつから投票できるようになったの ? ) 」というビデオがありました。こちらで見ることができます。

© 『フランス史のかなの「異人」たち 2 』 朝日出版社

© 2025 Milan Presse - 上級

-

今週は、ミュエル・バルベリ Muriel Barbery の『優雅なハリネズミ L'élégance du hérisson 』です。

前回は、長く病床にあつた夫のリュシアンとともに、私たちが映画館に出かけたくだりでした。リュシアンは長い間、病に伏していました。ところが突如立ち上がって服を着、「上映時間は1時からだ」と言って出かけようとしました。私は、リュシアンのその気迫におされて、リュシアンが長くはないことを悟りました。覚悟はできましたので、二人で手をとりあって映画を観ました。それから三週間後のクリスマスイヴにリュシアンは亡くなりました…と、前回はここまで。

* * * *

グレマスとプロップ

グレマスとプロップ私たちが観たのは『レッド・オクトーバーを追え』です。この映画のインパクトは、記号論やら構造分析やらの理屈を持ちだすまでもありません。学者は不要。プロップもグレマスも要りません。観るだけで十分なのです。

* * *

さて、リュシアンとの映画のことで、話しが脱線してしまいました。が、そもそもは私がフランス・アンテールのラジオを聴いて、自分への誤解を解いたという話しでした。

私は文化をより好みしません。高尚と言われる文化も、通俗と言われる文化も、どちらも嗜みます。そういうどっち付かずの傾向は、私が貧しい家庭に育って、独学で学んできたことが原因しているのだと思っていました。

ところがラジオでは、そういう文化の折衷つまりどっちつかずの態度は、決して否定的なことではないというのです。それこそがまさしく現代の知識層の特徴なのだと…。とある社会学者がそう語っていました。私はこの学者を敬愛しました。しがないマンションの管理人が彼を敬愛したのです。彼の見解を具現したかのような私を、この学者さんは興味をもって見てくれるでしょうか…。

彼によれば、かつてのインテリは ”高踏 ”な文化にどっぷりひたっていました。しかし今では古典文学の教授資格をもつ人は、ヘンデルも聴けば MC ソラー (ラッパー)も聴きますし、フロベールも読めばJ.ル・カレだって読みます。ビスコンティと同時にダイハートだって観るのです。まさしく折衷主義の極意でしょう。

次回は、p89 の " Que moi, Renée, cinquante-quatre ans, concierge et autodidacte, je soi, en dépit de ma claustration dans une loge conforme ... からです。

© " L'élégance du hérisson ", Muriel Barbery , Editions Gallimard

2025 年 3 月 11 日

- 中級

-

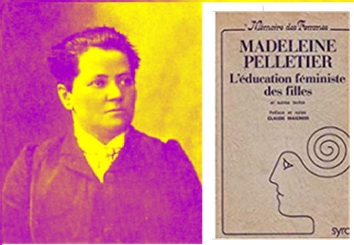

今週は、第五課 『 Madeleine Pelletier, une femme d'avant-garde du début du 20e siècle 20世紀初頭の先駆者、マドレーヌ・ペルティエ 』 です。フランスで初めて女性の精神科医になった人です。

19 世紀末、マドレーヌ・ペルティエはお母さんに「女性は結婚して、料理して、子供を育てるのよ」と言われたそうです。まわりを見わたせば実際、その通り。マドレーヌ・ペルティエが奮起したのはまさにこの時だったそうです。社会が女性にむけている目を変えられるのなら、あらゆることをしようと決心したのだそうです。 C'est à cet instant précis que Madeleine décide de tout faire pour changer l'attitude de la société envers les femmes

精神科医になったとはいえ、小学校を出てからは独学。そして当時は、参政権のない女性はインターン試験を受ける資格がなかったため、仲間とともに受験許可の運動をし、そうして受験、合格を果たしたそうです。

「女性は女性に生まれるのではない、女性になるのだ " On ne naît pas femme, on le devient " 」と言ったボーボワールに先立つこと、数十年。マドレーヌ・ペルティエは、社会に立ちはだかる壁と人々の意識に立ちむかいました。

そしてシモーヌ・ヴェイユによる法律 IVG ( Interruption Volontaire de Grossesse 人工妊娠中絶法 )に先立つこと半世紀以上。マドレーヌ・ペルティエは、避妊の大切さと中絶の権利を説きました。晩年、非合法の中絶にかかわったとして訴えられました。兄の子を宿させられた 13 歳の少女の手術だったそうです。訴えは退けられましたが、精神病院に送られて亡くなったそうです。1 課から 4 課まで、立ちはだかる巨岩を少しずつ動かした女性たちでしたね … … …。 そういえば土井たか子さんは「山が動いた」と語りましたね

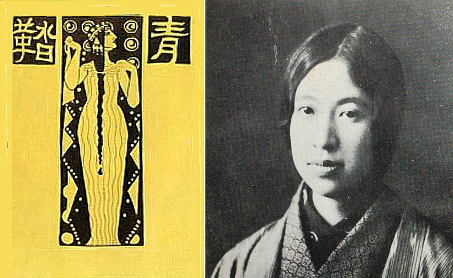

" 原始、女性は太陽であった "と語った平塚らいてふ

" 原始、女性は太陽であった "と語った平塚らいてふ

© 2025 milan Presse

- 上級

- 3

今週は『影泥棒 Le voleur d'ombres 』です。

前回は、ソフィーの「影」が子供時代を自嘲するように語り、父親とそりあわなかったことを嘆くだりでした。そこで、ソフィーには唐突に聞こえたかもしれませんが、「僕」は僕の親の話しをしました。両親が離婚して、父がいなかったこと、けれど、けんかをしてでも父にはいてほしかったこと等々・・・。そうやって草原に寝そべって鳥の声に耳を傾けていたのでした。

それから数日して、ソフィーが看ていた男の子が亡くなりました。ようやく食事を摂りはじめたというのに、容態が急変して亡くなりました。ソフィーの落胆は大きく、僕は週末に彼女を遠出に連れだすことを思いつきました。・・・と前回はここまで。

***

電車の中で、ソフィーは緊張をかくせません。髪をなぜっけたり、スカ―トのひだをなおしたり…...elle n'avait cessé de remettre ses cheveux en ordre...elle ajustait le pli de sa jupe 。母は駅で僕たちを待っていてくれました。ソフィーを気遣って、まずはソフィーを歓迎し、それから僕におかえりと言いました。母の中古車で、家に着くと、お⼿製のケーキと紅茶が待っていました。

母は僕たちの病院での様子をこれでもかという程質問します。それが母に、数々の思い出を喚起させたのか、自分が看護師であったころの出来事を語るのでした。

話しが⼀段落したところで、僕はソフィーを連れ出しました。僕が子供時代を過ごした場所を見せるためです。何度通ったか知れない道は、昔のまま Nous suivions ce chemin que j'avais parcouru tant de fois, rien n'avait changé 。「子供頃は、毎日どんなことをしていたの」とたずねるソフィーに、「今、見せてあげるよ」と言って、リュックのパン屋さんのドアをあけました。

リュツクのお母さんが椅子から跳ね上がり、カウンターをぐるりを廻って、僕の腕のなかに飛び込んできました...elle ( = la mère de Luc ) abandonna son tabouret, fit le tour de son comptoir et se précipita dans mes bras 。まあ大きくなって。あたりまえよね。あれから随分たつんですもの・・・としばし話しはとまりませんでした。これを食べてとパンやらケーキを出してくれたかと思うと、素敵なお嬢さんねと、僕にウィンクし、挙句に「お客さんが来たらどうするか覚えているでしょ」と言い残して、リュックを呼びに去っていってしまいました。

ほおに小麦粉をつけて、ボサボサ頭のリュックがやってきました。誰が会いにきたのか知らされていなかったのでしょう。リュックは僕を見るなり、目を大きく見開きました Sa mère n'avait rien dû lui dire, car il écarquilla les yeux en me voyant 。しばしの沈黙。そして抱きあい、リュックが口をひらきます。「ばか野郎、⼀体どこに⾏ってたんだよ・・・」。

ソフィーとリュックと僕…僕たち三人で散歩にでました。自ずと足は学校へと向かいます。誰もいない校庭。ポプラの木もベンチもそのまま。あの頃僕は、子供時代をはやく抜け出したいと、流れ星に祈っていたのでした。

次回は p155 の " J'avais tant souhaité sortir de ce corps trop étroit ...からです。

© " Le voleur d'ombres ", Marc LEVY, Edition Robert Laffont