2025 年 4 月 1 日

- 中級

-

今週は、第六課 『La mode androgyne de Coco Chanel, symbole de la libération des femmes 女性解放のシンボル : 両性具有のココ・シャネルのファッション』をよみました。

20世紀初頭までの女性のいでたちといえば… 「丈の長いスカート、固いコルセットでしめたウェスト、花や羽が盛られた帽子」でした。でもこの真逆をいったのがココ・シャネル。女性が動きやすくなることが一番と考えました。そのために彼女はつねに社会の規範や洋服の決まりを乗り越えてきたのだそうです Elle transcende constamment les codes vestimentaires et sociaux de l'époque 。

© ZUMAPRESS.com

© ZUMAPRESS.com「原型は余分なものをはぎ取ってシンプルに、仕上がりは瀟洒に」、こうすることでエレガンスが実現できると考えたそうです。曰く「シンプルこそがエレガンスの鍵 La simplicité est la clé de lélégance 」。

創業をして複数の店舗をもつまでなになりましたが、労働環境をめぐって働いている人と折り合わず店を閉める、ということもあったようです。またヴィシー政権のときに対独協力をしたため、イギリスやスイスに亡命。ふたたびガンボン通りにブティックを開いたのはなんと 70 歳 ! だったそうです。

© 『フランス史のかなの「異人」たち 2 』 朝日出版社

- 上級

-

今週は、ミュエル・バルベリ Muriel Barbery の『優雅なハリネズミ L'élégance du hérisson 』です。

前回は、「私」がもしかしたら時代の先端をいっているのではないかと思ったくだりです。私は哲学書でも古典でも何でも読みますが、娯楽小説だって読みます。手当たり次第なのは、私が独学だったせいだと自分を卑下していました。中途半端な折衷派だと・・・。

ところがとあるラジオ番組で社会学者がこう語っていたのです。「かつてエリ―トは教養主義のもと、高踏な本や音楽や映画にしか接しなかった。ところが今日では、彼らはヘンデルも聴けばラップ音楽も聴き、古典も読めばスパイ小説も読む・・・。つまり、真の文化とそうではな文化とを区切るようなことはしない」と語ったのでした。それはまさに私があたりまえにしていることだったのです。...と前回はここまで。

***

そう言われてみれば確かに、私はその「現代の知識人たちの新しい傾向」を目のあたりにしています。私が管理人をしているこのマンションには、起エリートの家族たちが住んでいます。そのうちの一軒の息子などはグランゼコルの準備学級に通っています。が、なるほどマルクスを読むかと思えば、友だちとつるんでターミネーターを観にいきます。まさしくかの社会学者の言うとおり。

ですが、私はこの若者たちよりもはるか昔からこの「折衷主義」を実践していました。つまりは、私は現代エリートの預言者なのでは思った次第 !

----

さてさて、折衷主義の議論はこのくらいにして、今日のごはんは… … … 私はヒメジ、猫のレオンは小牛のレバーです。

以上、第九節「赤い十月」終わり

** **

- - - 第九節後半「深い思考 No 4」 - - -

観葉植物も子供たちもお手入れせよ

( 再びパロマのモノローグです )

我家では家事をしてくれる人が来ます。でも植物の手入れだけは母の“ 専権事項 " 。誰にも任せません。誰にも任さないばかりか、手入れをしている間は完全にそれに没入。ですから、周囲の声などには一切耳を貸しません。

手入れしている母は希望に満ちています。植物に愛情をそそぐことで繁栄がもたらされると考えている節があります…。次回は、p92 の " Pareil pour l'engrais, qu'elle met en petits bêtaontets dans la terre ... からです。

© " L'élégance du hérisson ", Muriel Barbery , Editions Gallimard

2025 年 4 月 8 日

- 中級

-

今週は、第七課 『 Josépohine Baker, une danseuse qui a enchanté le monde 世界を魅了したダンサー、ジョゼフィヌ・ベーカー 』 です。

ジョゼフィヌ・ベーカーは、以前にもあつかったことがありましたね。ダンサーでもありましたが、レジスタンスと人権擁護の活動が認められて、パンテオンに入ったという話しでしたね ( 2021 年 10 月のこちらです。 )

Toute sa vie, c'est une femme qui ose. Qui ose croire en la liberté, en l'égalité et en la fraternité. QUi ose croire en ses rêes. Qui ose se battre pour ses valeurs "生涯を通して、自由と、平等と友愛とを勇気をもって信じ、自らの夢を信じ、自らが大切だと思う価値のために闘った女性だそうです。素敵な文ですね。

こちらの動画は ジョゼフィヌ・ベーカーがパンテオンに入るときのセレモニーの一つ。手話を交えたコーラスです。養子にとった 5 人の子供たちをうたった" Dans mon village " という J.ベーカー自身の歌です。

© 『フランス史のかなの「異人」たち 2 』 朝日出版社

- 上級

-

今週は『影泥棒 Le voleur d'ombres 』です。前回は…

僕は週末に、意気消沈しているソフィーを僕の故郷に連れていきました。僕の母親に会うというので大変緊張していたソフィーでしたが、看護師であった母との歓談で緊張と解いたようでした。夕食まですこし外の空気を吸ってきたらという母の提案で、僕とソフィーは散歩にでかけました。何度となく通った道をたどって、リュックのパン屋に行きます。僕を見るやリュックのお母さんは僕を歓待。夜中からパンをこねていたリュックは 2 階で休んでいましたが、おりてくるや僕を見て「一体全体、どこに行ってたんだよ」と僕を抱きます。リュックとソフィーと僕とで外に出ると、足は自ずと学校に向かいます。学校の柵から見える校庭は昔のまま・・・と、前回はここまで。* * * * *

僕にとって、学校は必ずしも居心地の良い場所ではありませんでした。それでもあの用務員のイヴさんのことが懐かしくなるから不思議です。一人ソフィーは " 夕陽を楽しみたいから先に帰って、お母さんと一緒にいるわ " と言って帰っていきました ...l'idée d'aller profiter des derniers rayons du soleil ... la tentait...Et puis elle tiendrait...compagnie à ma mère, dit-elle en s'en allant 。

リュックと二人だけになると自然と二人の将来の話しになりました。リュックは、僕とソフィーが将来家庭を築くつもりなのか尋ねます。僕とソフィーは医学生として忙しすぎます。ですからはっきりとリュックに答えることはできませんでした。

忙しすぎることは、リュック自身も同様。家業を継ぐために修業中で、「幸せだと思うよ」と言いつつも、かつての目の輝きはありませんでした。僕はリュックを夕食にさそいました。しかしリュックは夜中の3時から作業を始めます。そして20時には床についていなければなりません。そうしないといい仕事ができないからとリュックは断るのでした ... il faut que je dorme, sinon je ne fais pas de bon boulot 。/p>

次回は p158 の " Luc, où es-tu passé mon vieux, où as-tu caché nos fous rires d'antan ?...からです。

© " Le voleur d'ombres ", Marc LEVY, Edition Robert Laffont

2025 年 4 月 15 日

- 中級

-

今週は、第八課 『 A contre-courant : la vie révolutionnaire de Simone de Beauvoir " 時代の流れにあらがって革新的な人生をあゆんだシモーヌ・ドゥ・ボーヴォワール " 』をよみました。

「 On ne naît pas femme, on le devient 女性は女性に生まれるのではなく、女性になるのだ 」。ボーヴォワールのとても有名な言葉ですね。この言葉を聞くと ( 女性の ? ) 誰もがその意味をすぐに理解できるのが不思議です。社会に鋳型があって、女の子が生まれるとそこに入れられて育つということを ( 女性の ? ) 誰もがうすうす感じているからなのでしょうか。

鋳型の大小、窮屈さの程度はさまざまかもしれませんが、いろいろな種類の鋳型がありそうですね…

。

。

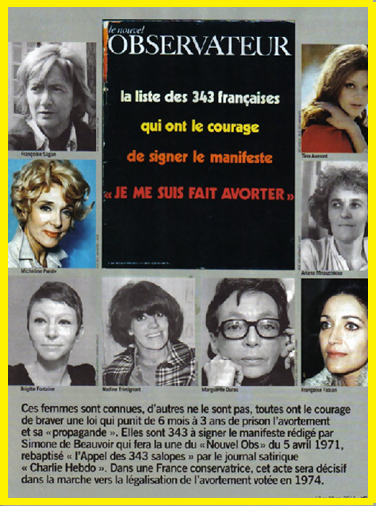

ボーヴォワールが起草して343人が

ボーヴォワールが起草して343人が

署名した請願書。

中絶が違法な時代に

「私は中絶をしました」と

署名をした女性たちです

© 『フランス史のかなの「異人」たち 2 』 朝日出版社

- 上級

-

今週は、ミュエル・バルベリ Muriel Barbery の『優雅なハリネズミ L'élégance du hérisson 』です。

前回は、「私」( = ルネ ) が自分をちょっと見直した話が一つ。そしてもう一つは、もう一人の「私」( = パロマ ) が母親について語るくだりでした。

ある時、「私」( = ルネ )はラジオで社会学者がこう語るのを聞きました。「今日のエリートは、かつてのエリートとことなり、高尚なものだけに自分を閉じこめない」。事実、私が管理するマンションの若い住人は、マルクスも読めばターミネターも観ます。一方、私はこれらエリートの若者よりもはるかにはやく、手当たりしだい読み聴き観てきました。ずっと前からあたり前に実践してきたのです。ですのでもしかしたら自分は現代エリートの先駆的存在、預言者なのかも、なんてちょっと思った次第。さて、章はかわり、再びパロマの一人言。とてつもなく頭脳明晰で、(超)エリートの家庭でなに不足なく暮らしています。が、家族の生きざまに多いに疑問をもっており、自死をも企てている少女です。

そんなパロマが母親について語ります。母親は観葉植物の手入れに余念がありません。入念に世話をしています…と、前回はここまで。

***

土の配合 le mélange terre - terreau, sable, tourbe...も肥料やりもぬかりありません。まるで子供を養うかのごとくです。葉っぱにはプシュと一吹き un coup de pschutt 。子供にはインゲンとビタミンC。ヤシの鉢と子供は、どちらも外界の脅威に耐えるように育ててあげねばならぬもの。この両者は母にとって、まさしくパラダイムなのです ( だって「~を育てる」の~の部分は「植物」を入れてもいいし、「子供」を入れてもいいからです ) 。

でも私にしてみればこれは母の単なる自己満足にすぎません。もっと内面に向きあってほしいのです。インゲンはたしかに栄養にはなりますが、それだけでは、命を救ったり、心を豊かにはしてくれないのです。

以上 第九節後半「深い思考 No 4」

観葉植物も子供たちもお手入れせよ

終わり* * * * *

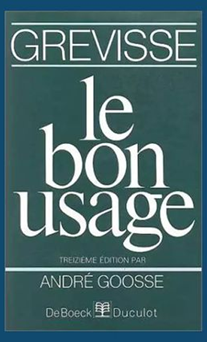

第十節 「グレヴィスという名の猫 」

管理人室にシャブロ氏がやってきました。精悍な老医師です。アルタン氏の主治医で、アルタン氏の前では体をくねらせて媚びているのに、私と出合うと私を完全に無視する御仁です。私の姿が彼の意識に見えていないのかもしれません。現象学的に興味深いことです…。

そのシャブロ氏が、今日はひどく取り乱しています。頬は垂れ、手はふるえ、鼻水を垂らしています Il a les joues qui pendent, la main tremblante et le nez... ... ... qui coule 。そればかりかなんと、ドアを開けるや「ミシェルさん」。私の名前をよんだのです De surcroît, il pronoce mon nom !

これはもしかしたら本物のシャブロではなく、宇宙人がシャブロに変身してやってきたのではないかと我が目を疑ったほどでした。で、このなりそこないの ET は再び「ミシェルさん」と私を呼んで、「大変なことが...」と言うのです。しかもその時、垂れた洟を吸い込むどころか、喉仏をごくりと動かして飲みこんでしまったのです。あ~大変なものを見てしまいました。しかしジャブロ氏にとってはそれどころではありません。氏は繰り返します。「大変なことが...アルテン氏の命が・・・48時間しかありません Monsieur Arthens est mourant... il lui reste quarent-huit heures 」。

次回は、p94 の " Mais je l'ai vu hier matin... からです。

© " L'élégance du hérisson ", Muriel Barbery , Editions Gallimard

2025 年 4 月 22 日

- 中級

-

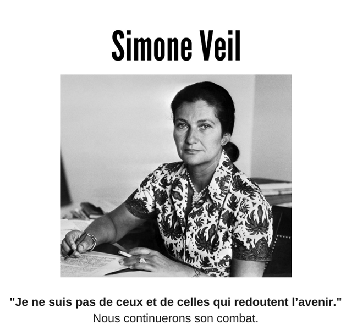

今週は、第九課 『 Simone Veil : une femme au courage inébranlable qui voue sa vie à la justice sociale シモーヌ・ヴェイユ : 不屈の勇気をもって、社会の正義に人生をささげた女性』 です。

ドイツの占領下にあったフランスで、 16 歳のシモーヌ・ヴェイユは検挙されてドランシー収容所に送られます Dans la France sous l'occupation allemande, Simone Veil a été arrêtée et déportée à 16 ans au camps de Drancy 。この収容所におくられた約 900 人のうち生きて戻ることができたのは 20 名弱だったそうです。シモーヌ・ヴェイユはそのうちの一人でした Sur les quelqeus neuf cents envoyés à ce camp, sont revenues vivantes moins de vingt personnes, dont Simone Veil 。

帰還後、判事になります。1946 年までは男性しかつくことのできなかった職業だったそうです。刑務所での受刑者の悲惨な状況を目にし、その「まるで中世のようだ」といわれる状況を改善することに正面からとりくんだそうです。

次回、もう一度この課を全文読んでみましょう。

こちらは シモーヌ・ヴェイユをえがいた映画の予告編です。邦題は『シモーヌ フランスに最も愛された政治家』( " Simone, le voyage du siècle " ) 。

© 『フランス史のかなの「異人」たち 2 』 朝日出版社

>

今週は『影泥棒 Le voleur d'ombres 』です。

前回は、僕がソフィーを僕の故郷に連れていったくだりでした。

ソフィーは僕がどんな子供時代を過ごしたのかを知りたがります。そこで大の親友だったリュックのパン屋を訪ねました。僕より優秀だったリュックですが、今は家業のパン屋で修業しています。かつての目の輝きは失せていました。今晩、⼀諸に過ごそうよと誘いましたが、早朝からの仕込みがあるからとリュックは辞退するのでした。

***

僕たち二人はよく腹をかかえて笑いあっていました。成績のよかったリュックは、村町になってパン屋の窮状を救う・・・とも語っていました。しかし今のリュックには、かつてのその姿はありません。

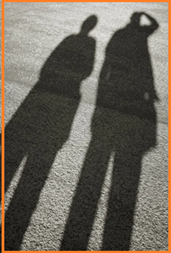

歩道には僕たち二人の影がのびていました Nos ombres s'étiraient sur le trottoire 。リュックは僕にわからない何かについて口を閉ざしています。その敢えて語らないことに、僕は知らんふりをするわけにはいきません。大切な親友だからです。だから僕は一歩まえにでて、リュックの影を踏みました ...j'ai fait un pas en avant, parce que je l'aimais trop pour faire semblant de ne pas avoir entendu ce qu'il s'interdisait de me dire " 。こうして僕はリュックの影を盗んだのでした。

パン屋の前までもどると、リュックは僕を抱き、再会できてよかった、時々電話で話そうよと言って別れを告げました。

夕食時、ソフィーはさかんに母に質問をしました。僕がどんな子供だったかについての質問です。僕が真横にいるのに、僕を抜きにして僕のことを話題にしているという状況はなかなか奇妙なものでした C'est toujours étrange lorsque l'on parle de vous en votre présenc, plus encore quand les protagonistes feignent d'ignorer que vous êtes à côté de vous 。

母の顔にはしわがふえていました。でもその表情を見ながら、僕は二人で過した二人だけの時間に想いを馳せていました。

やがて食卓での話題は、ソフィーが看ていた男の子が亡くなった時のことにうつっていました。子供の治療を断念しなければならないことほどつらいことはないと母は答えていました。そんな折、僕はふと思いました。僕が医者になる決心をしたのは、母がうけた人生の傷をなおしてあげたいと思ったからかもしれないと。

食後、ソフィーと僕は庭に出ました。穏やかな夜。ソフィーは僕の肩に頭をのせ、病院から少し距離を置くことができたし、二人だけの時間がつくれた、と僕にお礼を言うのでした。

次回は p160 の " La lune se levait. Sophie me fit remarquer qu'elle était pleine. ...からです。

© " Le voleur d'ombres ", Marc LEVY, Edition Robert Laffont